- Landesairport will fast 100 % seiner direkten CO2-Emissionen aus eigener Kraft reduzieren.

- Größter Hebel: energetische Sanierung der Betriebsgebäude.

- Solarflughafen STR: Stromertrag aus Fotovoltaik soll bis 2040 um das Zehnfache steigen.

- Smart Grids für Erfolg essenziell: Wolkenkameras sorgen für möglichst exakte Prognosen.

- Flughafen Stuttgart unterstützt Energie- und Mobilitätswende im Land.

- Klimaschonendes Fliegen beschleunigen: STR begleitet den technologischen Fortschritt.

Fast vollständige CO2-Reduktion bis 2040

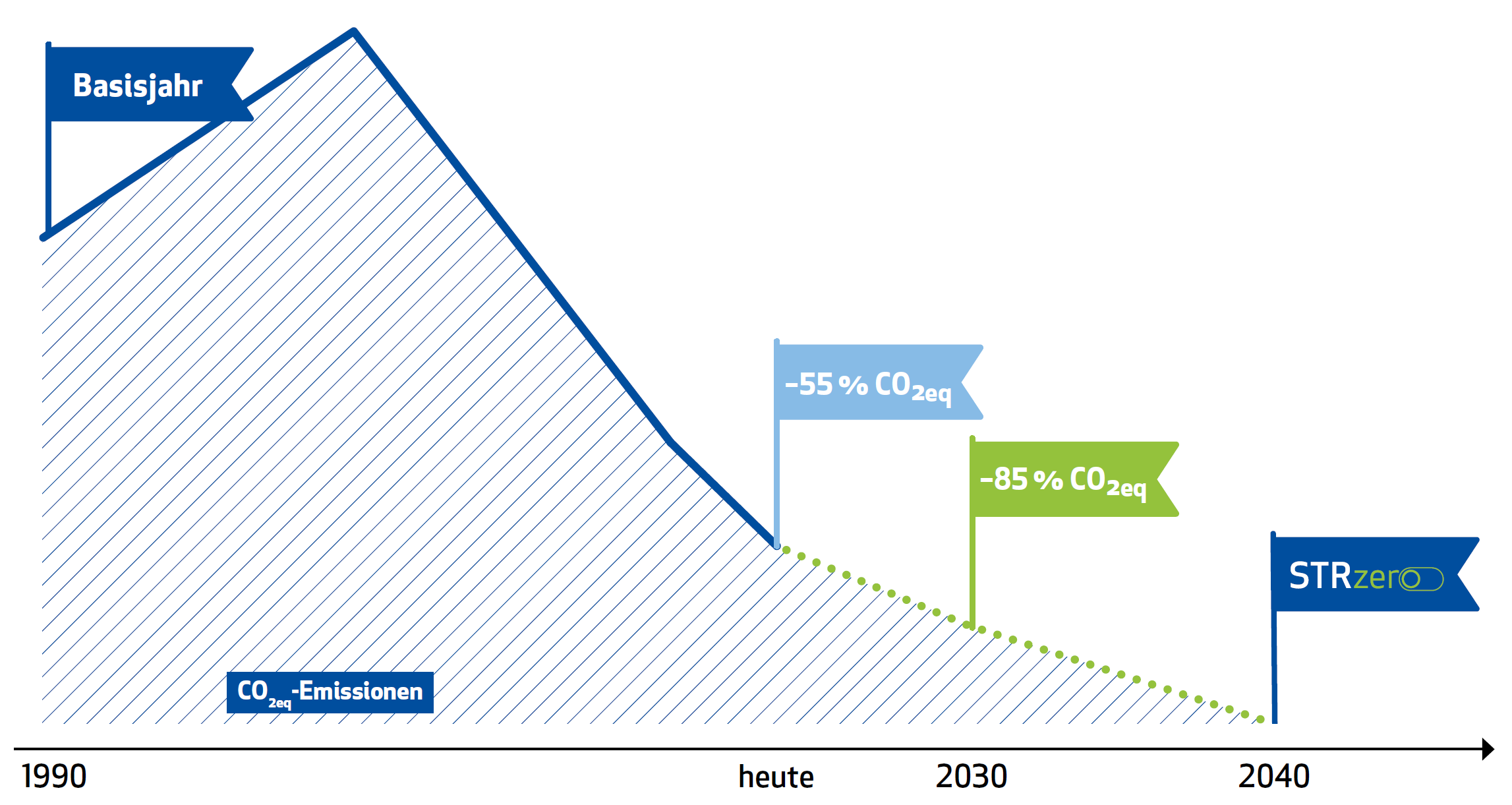

Ab dem Jahr 2040 will die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) den Landesairport netto-treibhausgasneutral betreiben. Damit das Vorhaben gelingt, hat die FSG in einem langjährigen Prozess einen wissenschaftlich fundierten Abbauplan für ihre direkten CO2-Emissionen entwickelt. Der Masterplan Energie und Klima demonstriert, dass der Flughafen Stuttgart knapp 100 Prozent der direkten Treibhausgasemissionen aus eigener Kraft reduzieren kann. Im Sinne seiner Klimastrategie plant der Flughafen, das volle Potential energetischer Optimierung auszuschöpfen. Nur ein kleiner Bruchteil – die nicht vermeidbaren direkten Emissionen – bleibt übrig. Diesen wird der Airport neutralisieren. Das heißt, dass die gleiche Menge CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird.

In ihrem Masterplan betrachtet die Flughafengesellschaft alle Emissionen aus der Strom- und Wärmeversorgung ihrer Infrastruktur und Gebäude sowie des bodengebundenen Verkehrs am gesamten Standort bis 2040. Das Programm sieht unter anderem vor, den Gesamtbedarf am STR zukünftig nahezu komplett durch erneuerbare Energien zu decken – sowohl durch eigene Produktion von Solarstrom als auch durch Zukauf. Der Stromertrag aus Fotovoltaik soll demnach bis 2040 mehr als verzehnfacht werden. Damit der Stuttgarter Airport sein Net-Zero-Ziel erreicht, wird er außerdem in den Ausbau intelligenter Energiesysteme (Smart Grids) investieren und modernste Technik einsetzen, etwa leistungsfähigere Fotovoltaikanlagen und effizientere Stromspeicher.

Bei der Entwicklung des Konzepts ließ sich der Flughafen vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme beraten und unterstützen. Die FSG erwarb im Zuge des Projekts ein Simulationstool, das es ihr jederzeit erlaubt, auf veränderte Prognosen zu reagieren und den Aktionsplan anzupassen.

Energetische Sanierung der Betriebsgebäude

Großes Potenzial, den Energieverbrauch zu reduzieren, sieht der Flughafen Stuttgart bei seinen Betriebsgebäuden, insbesondere bei seinen teilweise über dreißig Jahren alten Terminals. Anteilig verbrauchen diese fast die Hälfte des Gebäudestroms am Airport. Neben Ansätzen wie neuer Wärmedämmung, adaptivem Sonnenschutzglas und smartem Temperaturmanagement sollen die Fluggastgebäude auch zu Solarkraftwerken werden. Sowohl ihr Dach als auch ihre Fassade kommen dafür infrage. Generell richtet sich die Flughafen Stuttgart GmbH nach den Prinzipien für nachhaltiges Bauen und strebt ein hohes Effizienzniveau an. Rohstoffe wählt der Flughafen als Bauherr in Zukunft gezielt nach dem Lebenszyklus von Gebäuden aus.

Solarflughafen in Planung

Die sieben Fotovoltaikanlagen des Airports bedecken derzeit eine Fläche von über 19.600 Quadratmetern, also etwas weniger als drei Fußballfelder. Der Masterplan Energie und Klima sieht vor, dass in Zukunft alle dafür geeigneten oder aufrüstbaren Dächer und Freiflächen auf dem Flughafengelände mit Solarmodulen bestückt werden. Selbst an einem Abschnitt des südlichen Flughafenzauns könnten Panels installiert werden. Mitte des Jahrhunderts soll dann auf einer Fläche von insgesamt rund 130.000 Quadratmetern Strom aus der Kraft der Sonne produziert werden – das entspricht 18 Fußballfeldern. Etwa ein Drittel des Stromertrags produziert der Flughafen derzeit selbst, zwei Drittel bezieht er extern. Das soll sich künftig ändern: Der Eigenanteil wird kontinuierlich steigen.

Damit der Flughafen seine Klimaziele bis 2040 erreicht, will er seinen Stromertrag aus Fotovoltaik von derzeit 2,6 auf rund 30 Gigawattstunden steigern – also mehr als verzehnfachen.

Smart Grid: Wolkenkameras für genauere Prognosen

Energie ist neben Mitarbeitenden die wichtigste Ressource für die Flughafengesellschaft. Damit hat sie ein großes Interesse daran, die Energiewende in Deutschland mitzugestalten. Ein intelligentes Stromnetz (Smart Grid) soll am Flughafen dazu beitragen. Durch die digitale Vernetzung wird sich der Airport-Betrieb zu einem größeren Teil mit eigener Energie versorgen können und weniger Ökostrom zukaufen müssen. Der Masterplan Energie und Klima prognostiziert, dass allein durch die digitale Vernetzung ab 2040 circa 860 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Der Ertrag von regenerativen Energiequellen wie Sonne, Wasser und Wind schwankt naturgemäß. Um darauf gut reagieren zu können und für ein stabiles Netz zu sorgen, betreibt der Landesairport eine aktive Laststeuerung. Durch Energiespeicher und flexiblen Verbrauchenden kann er den Eigenversorgungsgrad erhöhen, Spitzen im Netz abfedern und Strom dann beziehen, wenn große Mengen aus Solaranlagen oder Windparks zur Verfügung stehen. Ein Smart Grid am STR ist notwendig, damit die Energieverbrauchenden – wie beispielsweise die Klimatisierung in den Gebäuden – mit den flughafeneigenen Solarkraftwerken kommunizieren und auf deren Produktion reagieren können.

Smart Grids BW

Engmaschige Prognosen sollen das intelligente Energiesystem weiter verbessern. Dazu wurde am Flughafen im Zuge des Forschungsprojektes C/sells ein Wolkenkamerasystem installiert, welches im Sekundentakt den Wolkenzug erfasst und mit den Wetterdaten verknüpft. So kann die Stromproduktion durch Fotovoltaik auch an bewölkten Tagen sehr genau vorhergesagt werden. Zeitweise fotografierten vier Wolkenkameras der Hochschule Offenburg und eine des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg an verschiedenen Standorten auf dem Gelände den Himmel über dem Airport. Mithilfe der Bilder erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sich die Wolken über dem Landesairport verhalten und welche Auswirkungen sie auf die Solarstromproduktion haben.

Flugblatt-Magazin: Strom sparen mit WolkenkamerasStromverbrauch steigt durch E-Mobilität

Die Elektromobilität wird sich auf den Straßen Deutschlands nach und nach durchsetzen. Die FSG hat das erkannt und der aktuellen Nachfrage entsprechend Ladestellen für E-Autos und Hybridfahrzeuge eingerichtet. Derzeit gibt es am STR über 80 öffentliche E-Parkplätze, sechs davon sind mit Schnellladern ausgestattet. Die FSG plant, weitere E-Parkplätze nachfragegerecht auszubauen und so weiter zum Aufbau eines flächendeckenden Ladenetzes in Baden-Württemberg beizutragen. Klar ist: Je mehr Fahrzeuge auf dem Campus Strom tanken, desto höher der Energiebedarf des Flughafens. Im Masterplan Energie und Klima prognostiziert die FSG, dass der Gesamtstrombedarf am STR durch E-Mobilität um 32 Prozent steigen wird.

Auch die eigene Fahrzeugflotte stellt die FSG konsequent von Verbrenner auf Stromer um. Die Passagierbusse und Gepäckschlepper fahren bereits alle elektrisch. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sich der CO2-Ausstoß der Vorfeldfahrzeuge um über 94 Prozent verringert. 2023 lag er nur noch bei 76 Tonnen CO2. Das gelang durch hohe Investitionen in E-Mobilität und synthetischen, klimaneutral gestellten Diesel. Bis 2030 soll die Flugzeugabfertigung am STR komplett emissionsfrei erfolgen.

Damit Mobilitäts- und Energiewende Hand in Hand gehen können, bindet die FSG die Ladestationen für E-Fahrzeuge in das Energiemanagement ein. Perspektivisch kann sie so zum Beispiel steuern, dass die Batterien dann gefüllt werden, wenn die eigenen Solaranlagen gerade viel Ertrag bringen. Die Fahrzeuge dienen so als Stromspeicher.

Elektromobilität am Flughafen Stuttgart

ÖPNV gewinnt Nutzer

Mehr als ein Drittel des sogenannten CO2-Fußabdrucks am Airport stammt vom An- und Abreiseverkehr der Fluggäste, Besuchenden und Beschäftigten. Das Ziel der Flughafengesellschaft ist es, im Sinne des Klimaschutzes den Anteil des motorisierten Individualverkehrs zu reduzieren. Im Masterplan Energie und Klima geht der Flughafen davon aus, dass in Zukunft rund die Hälfte aller Reisenden mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein werden. Derzeit sind es circa 32 Prozent. Dazu beitragen werden vor allem zwei laufende Infrastrukturprojekte: Der Bau des Flughafenbahnhofs und dessen Anbindung an das Schienennetz der Deutschen Bahn sowie die Verlängerung der Stadtbahnlinie U6 mit zwei Haltestellen auf dem Airport-Gelände.

emissionsfreies Fliegen Voranbringen

Baden-Württemberg ist ein weltoffenes und internationales Bundesland. Über ein Drittel der Reisenden fliegt ab Stuttgart, um Verwandte und Bekannte wiederzusehen. Der Anschluss an den internationalen Luftverkehr trägt wesentlich zur Mobilität und zum interkulturellen Austausch bei. Für ein Exportland sind gute Verbindungen mit der Welt besonders wichtig. Und auch Forschung, Entwicklung und Kultur leben vom Austausch über Staatsgrenzen hinweg.

Weil unsere Welt stark vernetzt ist, werden die Menschen mobil bleiben – sie werden reisen und fliegen wollen. Umso wichtiger ist es, die Transformation im Luftverkehr hin zu klimaschonenden Technologien zu beschleunigen. Der Landesairport fördert solche Innovationen aktiv mit seiner Klimastrategie STRzero. Schließlich entstehen die meisten Emissionen an einem Flughafen durch den Luftverkehr. Bilanziert wird der Lande- und Startzyklus aller Flugzeuge.

Der STR nutzt seine Einflussmöglichkeiten, um auch diese Emissionen zu reduzieren und fördert aktiv nachhaltige Technologien. So belohnt der Landesairport die Airlines bereits für den Einsatz von leisen und emissionsarmen Flugzeugen mit geringeren Start- und Landegebühren sowie Innovation-Incentives, zum Beispiel für emissionsfreie Flugzeuge oder das Tanken von Sustainable Aviation Fuel (SAF). Fluggäste sensibilisiert der Airport für klimabewusstes Reisen und ruft sie auf, die Emissionen ihrer Flüge zu kompensieren.

Auch in die Technologieentwicklung bringt sich der Flughafen Stuttgart ein. Ein Beispiel ist die Unterstützung des lokalen Tech-Unternehmens H2FLY, das gemeinsam mit dem Flugzeugbauer Deutsche Aircraft an einer Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für Regionalflugzeuge arbeitet. Der inhaltliche Fokus des Flughafens liegt derzeit in der Erforschung und Erprobung des Zusammenspiels von Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie und Luftverkehrsinfrastruktur. Er untersucht, wie wasserstoffbetriebene Flugzeuge in den Realbetrieb eines Verkehrsflughafens integriert werden können. Das Ziel ist, schon in naher Zukunft substanzielle Fortschritte beim klimaschonenden Fliegen mit Wasserstoff zu verzeichnen. Die gemeinsame Vision des Flughafens, der Entwicklerinnen und Entwickler sowie der gesamten Branche ist es, emissionsfreien Luftverkehr möglich zu machen.